INFORMATION

組合情報・ニュース

第10回岩石試験を知ろう!(岩石のスレーキング試験②)

またまた登場しました!!土質試験課の令和です。羽田技術部長から六郷課長他担当の「岩石試験を知ろう!!」の第10回の案内係を仰せつかりました。皆さん!!第9回目の「岩石のスレーキング試験❶」は、どうでしたでしょうか? なかなか興味のあるお話でしたね。それでは、第10回「岩石のスレーキング試験❷」について六郷課長・山王係長、にまたわかりやすく教えてもらいましょう!! 今度は、各機関の試験法が出てくるので頭が混乱しないように蒲田さんも私と一緒に勉強してよ!! では、六郷課長!お願いします!! なお、「岩石試験法の紹介としては、今回が最後で、特別編1と特別編2は、代表的な岩石の産地及びその他周辺知識を報告したい。」と六郷課長が申していました!!

今回は、私が最初に「膨潤性粘土鉱物」について、簡単に説明します!! いいですよね、六郷課長!!(奥の部屋から課長の「Whatever you want to do , Mis Sanno !!」の声がしています。) Well, I'm going to take you about expansive clay minerals.

「膨張性粘土鉱物」の種類(★1など)としては、2:1層のスメクタイト族とバーミキュライト族の粘土鉱物とが知られており、その他には、それらの層を成分層としてもつ「イライトースメクタイト」、「クロライトースメクタイト」混合層鉱物があります!

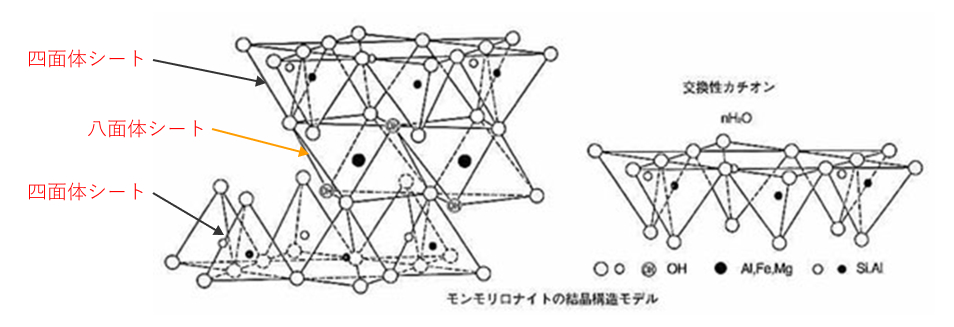

スメクタイト族は、(Si, Aℓ)O4四面体が2次元的に結合した「四面体シート」と、M(O,OH)6(M=Aℓ、Mg, Fe, Ti等)八面体が2次元的に網状に結合する「八面体シート」が一部の酸素イオンを共有した層状構造を有しています。

連結の仕方としては、1枚の四面体シートと1枚の八面体シートとが連結するタイプと、2枚の四面体シートが1枚の八面体シートを挟む連結方式とがあります。前者を1:1層、後者を2:1層と呼んでいます。また、膨潤性を示すスメクタイト(モンモリロナイト)とバーミキュライトには、層間の陽イオン間隙水中に溶存する他の陽イオンと容易に交換する性質(陽イオン交換性)が見られます。

図-1 2:1型の粘土鉱物の結晶構造モデル((株)ホージュン資料に加筆)

この層間イオンの種類によって「水和力」が異なるために結晶の底面間隔が変化します。一般に、交換性陽イオンの種類としては、Na+、Ca2+、Mg2+、K+、NH4+などの陽イオンが知られています。その中で、モンモリロナイトの層間性陽イオンの種類によっては、「膨潤の度合い」などが異なってきます。例えば、層間性陽イオンが「Na+」の場合には、結晶層を引付ける吸引力が「Ca2+」よりも弱いため、「Na+」の水和力で水分子が入り込み、水の供給があれば、次々と水分子が入り込むこととなり、層間隔は無限に膨潤することになります。This mechanism can hold as much water as infinite.

しかし、層間性陽イオンが「Ca2+」の場合には、結晶層を引付ける吸引力は「Na+」よりも強いのですが、水和力が「Na+」の5倍強く、2層の水分子まで容易に形成されるものの、結晶層を吸引する力に制限され、層間には3分子層までしか水分子が入り込めない構造となります。したがって、土木工学上の重要な膨潤性粘土鉱物としては、「Na」型のモンモリロナイトの存在に大いに注視する必要が生じてきます。

これらの事を考慮すると、スレーキング試験や吸水膨張試験などで、急激な膨潤性や大きい膨張量を示すような材料については、「Na」型のモンモリロナイトが含有している可能性が高いと判断されます。This is the key point of the story.

山王係長!! 内容が難しくよくわかりません!つまり、膨潤性粘土鉱物としては、2:1型のモンモリロナイトでしかも「Na」型の粘土鉱物が膨潤に大きく影響するのですね!では、「Na」型と「Ca」型との区別はどうすればわかるのかしら?

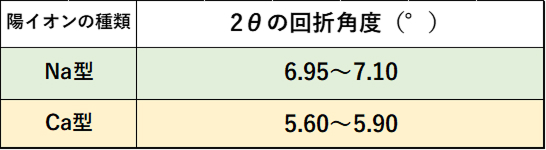

その話は、X線回折分析の定方位法によって、どのタイプのモンモリロナイトが含まれているかの同定ができるようよ。例えば、神山裕幸ら(★2)によれば、新第三紀中新世の砂岩・泥岩のスレーキング特性と含有するスメクタイト(モンモリロナイト)の交換性陽イオン組成との関連性を調べていて、その中で、X線回折分析により、表-1に示すようにNa型、Ca型の分類も行っています。だから、区別ができるのよ、蒲田さん!!

では!いよいよ地盤工学会基準以外の機関のスレーキング試験について簡単に紹介しましょう!! 今回取り上げるのは、❶土木学会「軟岩の調査・試験の指針(案)」、❷鉄道建設・運輸施設整備支援機構(旧日本鉄道建設公団)「地質調査標準示方書」、❸NEXCO試験法(第7編トンネル関係試験法)「岩石の浸水崩壊度試験:試験法722」などです。

(1)スレーキング試験(軟岩の調査・試験の指針(案)★3)

❶適用:この試験は、岩石試料のスレーキングの性質を、乾燥させた岩石供試体の水浸によって生じる「形状変化及び吸水量」から求める方法で、軟岩のスレーキングに関する性質の「概略判定」を目的としています。

❷供試体の作製:岩石塊やボーリングコアからハンマー、カッター等により50×50㎜、厚さ20㎜の板状または直径50㎜、厚さ20㎜程度の円柱状供試体、またはこれらと同体積程度の不定形供試体を「1試料あたり少なくとも3個」を用意します。

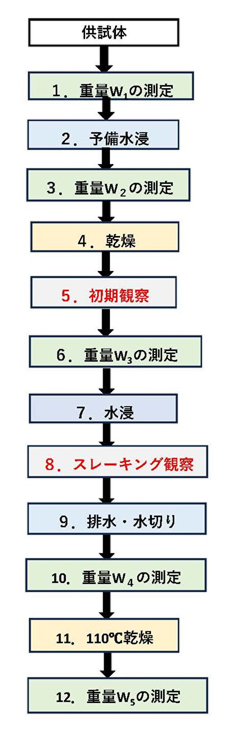

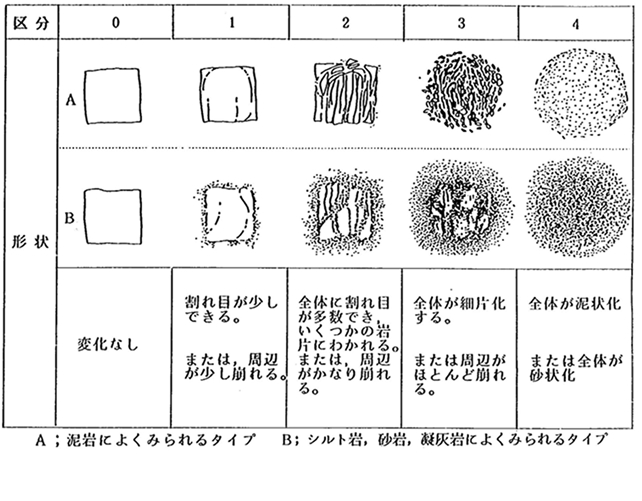

❸試験手順:試験の手順は、図-2にまとめています。この中で、乾燥は1週間~10日間程度風乾する、または、1~2日風乾した後、40℃で2日程度炉乾燥することになっています。試験時の供試体の観察は、「初期観察」と「スレーキング観察」との2種類がありますが、「初期観察」では、供試体の「形状・色調・粒度・層理・葉理など」について記載します。一方、「スレーキング観察」の項目に関しては、水浸(清水)によって生じる形状変化を1 , 2 , 4及び24時間ごとに観察し、形状が図-3のどの区分に相当するかの判定が必要です。

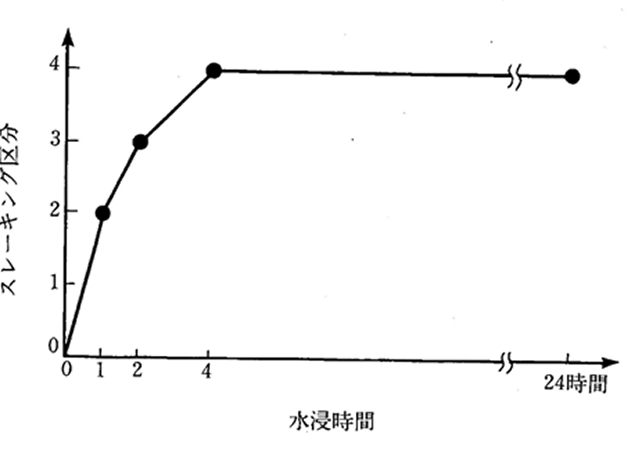

❹試験結果:試験結果は、「水浸時間~スレーキング区分曲線」を作成し、同グラフの水浸24時間後のスレーキング区分を当該供試体のスレーキング指数とします。さらに、重量測定結果から自然含水比(Wn)や飽和含水比(Ws)、初期含水比(W1)、初期飽和度(Sr1)、吸水含水比(Ws1)、吸水含水比変化⊿wなども算出する必要があります。

❺解説:供試体の形状は「不定形」でも可としていること。使用する水は、「清水」とし、特に「蒸留水」の使用を規定していないこと。乾・湿の繰返し回数は1回としているが、「1回の繰返しでもスレーキングの強さの識別」の目的が得られると考えたこと、さらに定量的な指標として、スレーキングした後の供試体の「吸水含水比」を算出するなどがこの試験法の特徴です。 That's great! Miss. Kamata, What about you ?

図-2 スレーキング試験の手順フロー(★3)

図-3 スレーキング区分(★3)

図-4 時間~スレーキング区分曲線例(★3)

次の試験法としては、旧鉄道建設公団の「浸水崩壊度試験(★4)」を紹介します。

❶試験片:試験片は、「重量50g」程度の岩塊「3~5」個が必要ですが、極端に扁平、細長いものを避け、適当に稜角のある塊状の「クラックのない」ものを選ぶ必要があります。

❷試験方法:浸水崩壊度試験は、試験片を清水中に浸水させたときの状態変化を浸水後30分、1、2、4、6、24時間経過ごとに観察し、記録します。

a )試験片を24時間、「80℃」で炉乾燥し、デシケータ内で室温まで冷却します。

b )清水を入れた容器に試験片を完全に浸します。

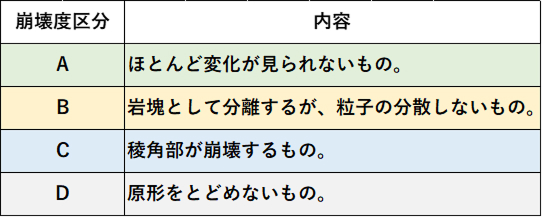

c )各測定時間における試験片の状態をA~Dの記号で示します。なお、浸水24時間後における試験片の状態を写真撮影するとともに、特徴をスケッチします。なお、崩壊度区分は、表-2に示す通りです。

表-2 崩壊度区分(★4)

写真-1 島尻層群泥岩の露頭((株)東恩納組資料)

最後になりますが、NEXCOの「岩石の浸水崩壊度試験(★5)」は、試験方法及び崩壊度の判定共に旧鉄道建設公団の「浸水崩壊度試験」と全く同様な方法となっています。

なお、各試験基準の項目では、供試体を乾燥させる「乾燥炉の温度設定」や乾燥に関する取扱いが異なっていますね。地質調査標準示方書やNEXCO試験法722では、「24時間の炉乾燥(80℃)」であるのに対して、土木学会の軟岩の調査・試験の指針(案)では、「時間をかけた風乾や低温での炉乾燥(40℃)」と規定していますが、これは軟岩等に含まれている粘土鉱物に対する温度による変質で、物性が変化することを考慮しているように推定されますが、皆さんどう考えますか!!

例えば、河野勝宣・前田寛之の研究(★6)では、スメクタイト含有量の異なる3種類の凝灰岩類を使用して、110℃から40℃までの4種類の強制乾燥温度下で円柱(縦)点載荷強さ試験を行った結果、スメクタイトを含む岩石は、80℃以上では、スメクタイトの結晶水が脱水され、点載荷強さに乾燥温度の違いが影響してくるため、正確な点載荷強さを求めるには60℃以下の乾燥温度で試験をすることが望ましいと結論付けていますね。

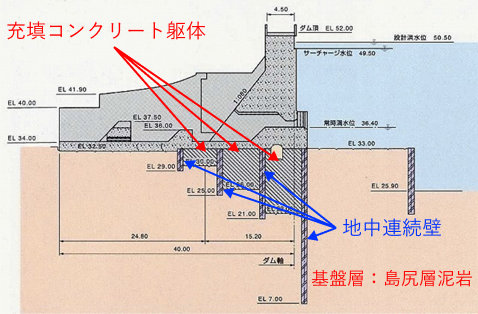

皆さん!スメクタイトや黄鉄鉱を含む第三紀の泥岩として、沖縄島中南部に分布する「島尻層群泥岩」が知られていますが、スレーキングによる細分化、吸水膨張による強度低下が要因で、斜面崩壊の事例も多くみられるようです。島尻泥岩と言えば、沖縄県那覇市を流れる安里(あさと)川にある金城ダムは、スレーキング現象が顕著なこの泥岩を基礎岩盤とするため、そのままでは、水圧に支えられないことから、基礎岩盤に格子状に地中連続壁を段階施工し、その内部をコンクリートで置換えてダム基礎とした「掘り込み式」の重力式コンクリートダム型式ですが、首里城に近接しているため、周辺景観に配慮して、堤体に「琉球石灰岩」を張付ける工夫をしているユニークな治水用ダムとして有名ですよ!

写真-2 金城ダム(沖縄ガーデン合同会社資料)

図-5 金城ダム断面図(沖縄県資料)

(1)井上厚行:膨張性粘土鉱物の特徴,粘土科学,第47巻,第3号,2008.など

(2)神山裕幸・高木博道・中野利広・加地真:スメクタイトを含む堆積軟岩の性状と膨張性地山の分布の推定,全地連「技術フォーラム2013」長野.

(3)スレーキング試験:軟岩の調査・試験の指針(案),土木学会,1991版.

(4)浸水崩壊度試験:地質調査標準示方書,鉄道建設・運輸施設整備支援機構(旧日本鉄道建設公団).

(5)岩石の浸水崩壊度試験:第7編トンネル関係試験方法,NEXCO試験方法―722.

(6)河野勝宣・前田寛之:乾燥温度の違いがスメクタイトを含む岩石の円柱(縦)点載荷強さに与える影響,第40回岩盤力学に関するシンポジウム講演,土木学会,2011.

以上